社員インタビュー

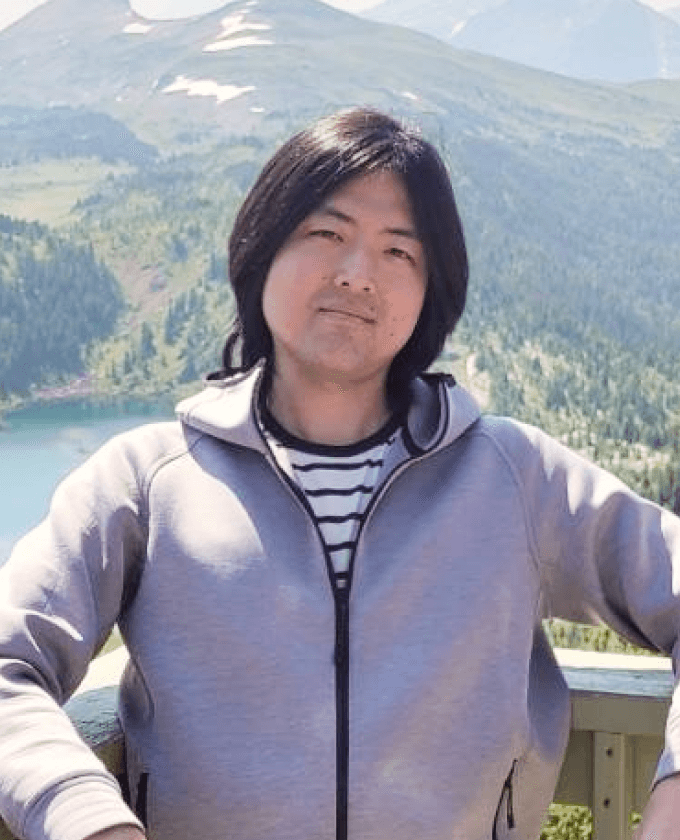

テクノロジー部

ディベロッパー・スクラムマスター・QA・SRE

- 入社のきっかけは?

-

大阪でスタートアップの社長と一緒に運営しているエンジニア勉強会を開いているのですが、参加者の方にデジタルバリュー社員がいて、その方にお声がけしてもらったのが始まりです。当時はエンドユーザに提供できる価値を最大化しようとしている場所に身を置きたいと思い、転職活動を始めた頃でした。ボトムアップ・フラット・オープンな文化、合理的で自律的、アジャイル精神に則った開発をしている企業を求めていました。

当時、他に二社から内定を頂いている状況でした。それらの企業は自分の軸に合致しており、提示された給与もデジタルバリューより多かったにも関わらず、私はデジタルバリューに魅力を感じ、入社を決めました。

金融業界は保守的な業界である。

複雑で変化が激しい現代のVUCAな世界では旧態然とした組織は生き残れない。

そういった一般認識があると思います。その点、北國銀行はDXという言葉が登場する前の2000年からDXを実践し、旧態然とした状態から抜け出すための行動をしていました。変化に対する適応や先を見据えた行動をやり抜いていく意志を持ち、行動し続け実績を出していたんですね。また、組織として存続し続けるために、明確なビジョンを持ち一貫性のある事業活動をしている。その点にも非常に感銘を受けました。この2点は他社にはない強力な魅力でした。

この2点を深掘りしていく事で生まれた気持ちが大きな決め手になりました。

ビジネスとITを融合させていく作業は、当時は大きな反動があったと思います。現場の反発を受けながらも改革推進していくには、根性と理論・感情と理性といった相反するものを内包する真の合理性が必要だと思っています。その様な精神性をもった組織やそれを実践している人たちと一緒に働きたいという気持ちが生まれたのが一つ。また、一般的には保守的な業界でDXのTOPランナーとして先進的な取り組みを行い続け、北陸地域社会ひいては日本社会に対し大きな利益・インパクトを生み出している北國銀行に、自分も参加したいという気持ちが生まれたことがもう一つです。

この辺りの話を代表の岩間さんや現在の直属の上司である長井さんに、カジュアル面談・面接の中で確認・深掘りさせて頂き、より魅力を感じましたし、お互いの長所・短所について飾ることなくオープンに話すことが出来たため、入社を決めました。

- 仕事の内容を教えてください

-

Java エンジニアとして入社しましたが、現在は主にスクラムマスター(SM)を担当しています。アジャイル手法のひとつであるスクラムというフレームワークにおける役割の一つです。その他、SRE・QA・バックエンドなど横断的な領域に取り組んでいます。SRE・QAとしては品質管理戦略・障害対応・インフラ開発・セキュリティなどプロダクトの信頼性向上について。バックエンドとしては要件定義や仕様決定・PRレビューなどに取り組んでいます。

スクラムチームには、開発者・プロダクトオーナー(PO)・SMという役割があります。

POがプロダクト価値の最大化や「何を」作るのか?に責任を持ちます。それに対し開発者はPOが定めた What を価値ある形で顧客に届けるために「どの様に実現するのか?」という How が責務です。SMの責務は一般的にはスクラム理論・原則・プラクティスの有効化ですが、私はそれを拡張し次の三つを責務と捉えています。

①プロセス全般改善

・What が正確に開発者に伝わる様に支援

・開発者が導き出した How を実施する上で生じる障害を取り除く

・スクラムを有効化できるように開発者、PO、 組織を支援

・今のチームに合った形でスクラムプラクティスを段階適用させる②メンバー成長

・チームメンバーと 1on1 し想いや課題を吸い上げたり、可能性を引き出す

・個人とチームに良い影響を与え、行動と結果に対して責任を持つ

・場面に応じてアプローチやリーダーシップを使い分けてリードする

・多様性を活かす方法を模索、心理的安全性を確保し対話の質を向上させる③プロダクト成功支援

・POと緊密に連携しプロダクト価値の最大化を支援

・スクラムの有効化によってプロダクトゴールへの到達速度を早める

・プロダクトゴールと Why を問い直し続ける

・全員(組織・業務課・スクラムチーム)が確実に同じ方向に前進できるようにする責任を負うSMにとっての唯一の成功指標となるものは「自分自身ではなく、メンバーの成長とチームの成果によって定義される」ことだと学びました。SMになってまだ4ヶ月程度ですが会社の利益つなげられるように頑張りたいですね。

- やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?

-

壁にぶつかった時です。失敗したり、自己嫌悪したり、苦しんだり。でもそれは、自分にとって新しいことを始めた証拠だと思っています。挑戦してるんだって感じます。

スクラムマスターの他もにいろんな分野で横断的な取り組みをしている分わからないことだらけで失敗も多いです。夜思い出して眠れない時もある程に。

誰かが言ってたんですが「苦しみの先にしか本当に欲しいものはない」って言葉がずっと残っています。インスタントに手に入れたものは自分の手の中には残らないですね。

なので、苦悩する瞬間にやりがいを感じます。苦悩の多さや大きさに、へこたれそうにな時もありましたが、話を聞いてくれる同僚や気にかけてくれる上司がいるので適度に力を抜いて頑張れてます。

あとは、誰かの役に立てたと実感できた時は嬉しいです。1on1 をチームメンバーとするようにしているのですが、してもらえてよかったといったフィードバックをもらえた時は嬉しいです。

- デジタルバリューのどんなところが魅力?

-

1. 経験の浅い人間でもやる気があれば色々と任せてもらえる

2. 他部署とのコラボレーションの垣根が低い

3. HFDの頭取・DVの社長共に、システム開発業務のバックボーンがある

4. 心理的安全性が高い。率直で批判的な意見でも不当評価はされない

5. 中途採用が多いので多様性がある。そして、それを生かす土壌がある

- 印象的だったプロジェクトは?

-

今のプロジェクトですね。それまではウォーターフォール開発だったので初のアジャイル・スクラム開発でしたし、自分のキャリアが大きく変わったのもここです。今振り返ると、激動の10ヶ月だったなぁと感じます。

ジョインしてから3〜4ヶ月経った頃に開発と並行して障害対応フローを作成することになったのですが、障害対応に関しては全く知見のない状態で。大変でしたが、エンジニアとしては僥倖だったと思います。ここからプロダクト信頼性をどう担保するのか?というSREの世界に踏み込むことになります。

障害対応に付随して、開発・保守・運用のバランス調整、チーム内での品質管理に対する認識の不一致・問題点の炙り出しに注力し、結果的にQAとして役割を持つようになり、アジャイルにおけるテスト戦略とは何か?という課題が生まれ、スクラムマスター・QA・SREへの道が始まったように思います。

同時にステークホルダーと関わる機会も増えていき、ステークホルダーとの関わり方も自分の課題になりました。POと緊密に連携をとりながら自分達のビジョンをどう伝えるのか?現状をどう見える化するのか?組織の全社・事業戦略との一貫性をどうとるのか?など、問題を定義し続けたため職域は広がっていくばかりです。

常に解らないことが溢れている状態なので大変ですが、ものすごい勢いで自分の世界が拡張しているのを感じています。やりがいは非常に大きいです。

- 今考えているキャリアプランはありますか?

-

ゆくゆくは組織の意思決定・チームビルディング・プロダクトマネジメント・採用・SRE・スクラムコーチなどに携わっていけたらなと思っています。基本的には以下の視点で考えています。

①公共性

②計画的偶発性理論

③Will / Can / Must メトリクス①一番重要なのは根底に公共性を据えることです。自分だけが得する選択をしない。自分の選択で周囲も利益を享受できるようにするイメージです。

②は、能動的に行動した結果の予期せぬ出来事・偶然の出来事が自身のキャリアを左右するという考え。

③Will はなりたい自分、Can は自分にできること、Must は周囲に求められてるもの。それらは、何であって何でないのか?を考えます。計画的偶発性理論によって行動し、公共性を持って Will・Can・Must がクロスする場所を選択をし、変動的なキャリアを作っていきたいと考えています。

デジタルバリューでは、自助努力と周囲の力を借りながらその様な選択ができると思っています。自・他部署に関わらず、こちらからヘルプすれば支援してもらえます。日々の中での細かい疑問への回答、プロフェッショナルスクラムマスター研修を受けさせてもらえたり、書籍購入制度など様々な形で支援してもらえています。1on1 でもキャリアについての確認をしてもらえ、反映までしてもらえるのでキャリア安全性が高く助っています。

1日のスケジュール

-

8:40情報収集・当日の予定整理当日のスケジュール確認・自身のタスクのMust・Wantの確認

-

9:00チーム朝会PO(プロダクトオーナー)・SM(スクラムマスター)から共有事項・今後の方針などの周知。

-

9:15デイリースクラムスプリントゴール達成に対する現状の検査・適応のための開発者のための会議。自分は必要に応じて、出たり出なかったり。

-

10:001on1チームメンバーの1on1 を毎日実施しています。

自分は上司ではないのですが、メンバーの文脈によってはティーチング・コーチィング・傾聴・問いかけ・議論・疑問に対する結論の提供、などアプローチを変えます。 -

11:00中間定例ステークホルダー・関係者・スクラムチームで集まり、現状の開発進捗・問題点やスクラム改善のための取り組みの共有・確認事項を議題としてあげたり対応方針の確認や提案などを行います。 それぞれに対してフィードバックを頂き、時には全体に影響する方針変更などに発展することもあります。

-

12:00休憩

-

13:00非機能要求デイリーインフラチームと非機能関連に関わるタスク・課題について話し合います。現在チーム編成の関係で、インフラ業務の引き継ぎ作業を行なっています。

-

15:00アプリ夕会ステークホルダーとの現状共有を実施します。開発進捗状況・障害対応進捗・優先順位や仕様の認識すり合わせなど。PO・SMだけではなく、開発者の方にも日替わりで参加してもらっています。

-

16:30PO・SM夕会POとSMで直近の問題・課題、中長期的なヴィジョンや目的設定、スクラムのあり方やスクラムイベントでの実施内容についてなど、横断的な事柄について話し合います。チームビルディングに帰結する話が多いかもしれません。その時々で内容は大きく変わっています。

-

17:30退勤退勤!ムエタイジムへ!テンカオ(膝蹴り)を練習します。

エントリー

私たちは失敗を恐れず、より高い価値創造を目指して挑戦を続けるメンバーを探しています。

デジタルバリューにご興味をお持ちの方、ITの力で北陸地域・地方を盛り上げたい方、ぜひエントリーをお待ちしております。